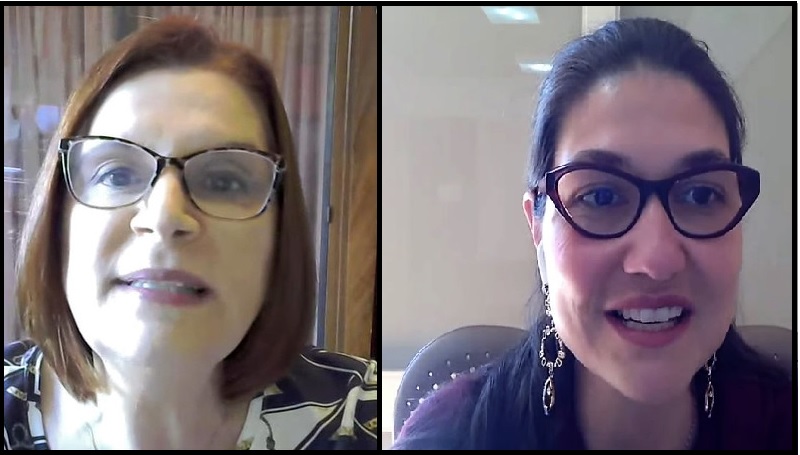

O “Colóquio Acesso à Justiça: diálogo, diversidade e desenvolvimento”, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reuniu na última sexta-feira (21/5) especialistas para debater um instrumento ainda não tão familiar para a magistratura brasileira: o controle de convencionalidade. A ministra do Superior Tribunal Militar (STM) Maria Elizabeth Rocha e a professora da Universidade Federal do Paraná Melina Facchin trataram das várias formas do controle de convencionalidade e das instituições e autoridades que podem exercê-lo.

Controle de convencionalidade é o nome dado à verificação da compatibilidade entre as leis de um Estado com as normas dos tratados internacionais firmados e incorporados à legislação do país. No contexto regional onde o Brasil está inserido, em que vale o sistema interamericano de direitos humanos, esse controle tem o poder de suprimir, revogar ou suspender efeitos jurídicos de determinada norma de um país se houver afronta à Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (DADDH) ou à Convenção Interamericana de Direitos Humanos – o Pacto de San José da Costa Rica.

Se um dos 20 países que integram o sistema interamericano – e, portanto, se submetem ao poder decisório da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) – tiver uma lei que contrarie algum dos tratados que servem como parâmetros da proteção dos direitos humanos, a Corte pode controlar a convencionalidade da lei que for questionada. Em 2010, por exemplo, ao final do Caso Gomes Lund e outros VS Brasil, foi decidida pela inconvencionalidade da Lei 6.683/79 (Lei de Anistia brasileira) em relação ao que prevê o Pacto de San José em termos de proteção dos direitos humanos.

Em 1995, representação do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e da Human Rights Watch em nome de pessoas desaparecidas durante a atuação da Guerrilha do Araguaia, incluindo o estudante Guilherme Gomes Lund, levou o governo brasileiro a ser condenado por violação dos direitos humanos das vítimas.

Decisões conflitantes

A declaração de inconvencionalidade determinou que o a Lei de Anistia não podia continuar impedindo a investigação, julgamento e punição dos responsáveis pelas violações de direitos humanos no episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. A decisão da Corte IDH conflitou com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) por julgar constitucional a Lei de Anistia, sancionada nove anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Segundo a professora Melina Facchin, a discordância não é necessariamente negativa e pode ser produtiva. “É fundamental que tenhamos esse diálogo. Nem sempre ele será de concordância, de suavidade. Pode ser muitas vezes um diálogo de tensão e a tensão é constitutiva dos direitos humanos, também nos faz caminhar adiante. O importante é que reconheçamos o dever de dialogar. Quando (o controle de inconvencionalidade) divergir, que a dissidência apareça de modo fundamentado e que contribua para o enriquecimento dos direitos humanos, que têm como escopo prevenir ou mitigar o sofrimento humano”, afirmou a doutora em direito constitucional.

Embora mais identificado às decisões da Corte IDH, esse controle também cabe a qualquer juiz do Brasil ou de qualquer país que tenha aderido aos tratados em direitos humanos da região. De acordo com a ministra Maria Elizabeth Rocha, do STM, a obrigação de controlar a convencionalidade das normas transcende até às atribuições do Poder Judiciário. O Legislativo já controla a constitucionalidade dos projetos das futuras leis ao apreciá-las nas comissões de constituição e justiça do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. “Da mesma forma, (os parlamentares) hão de controlar a convencionalidade da produção normativa, devendo rejeitar projetos inconvencionais, mesmo se guardarem compatibilidade com a Constituição Federal. O procedimento preventivo evita que a regra aprovada venha ser declarada inconvencional futuramente pelo juiz”, afirmou.

O Poder Executivo também exerce o controle da convencionalidade tanto na pessoa do presidente da República quanto em qualquer gestor público. Se o presidente é agente privativo para negociar a adesão do país a tratados internacionais, também é responsável por sancionar ou vetar leis que não se adequem aos postulados assinados pelo Brasil e incorporados à legislação nacional. “Por igual, o administrador público deve respeitar a Constituição Federal, as leis e atender aos comandos dos tratados internacionais, sobretudo se forem mais benéficos aos administrados. A expedição dos atos administrativos ou a celebração de contratos amparam-se na supremacia constitucional e na presunção da legalidade, em respeito aos preceitos do Direito Administrativo que, por óbvio, incluem os pactos internacionais”, afirmou a ministra.

Manuel Carlos Montenegro

Agência CNJ de Notícias